12月1日(月)に、11月の取組を振り返っての玉椿集会を行いました。今回の受賞者は13名でした。「1K:助け合う子」では友達に優しく声をかけて仲良く学校生活を送っている子の紹介がありました。「2K:よく考える子」では九九の学習やタブレットを使っての学習、市音楽会に向けての練習等にがんばった子の紹介がありました。「3K:元気でやりぬく子」では休み時間に身体をよく動かして元気に過ごしている子、なわとび練習を頑張っている子の紹介がありました。

先生のお話は山本先生のお話でした。屋内で過ごすことが多くなるこれからの季節におすすめの遊びが紹介されました。子供たちは山本先生の実演にじっと見入って、成功したときは大きな拍手が起こりました。

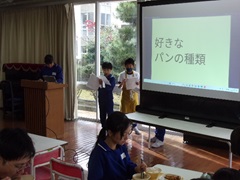

続く授賞集会では、市幼小中美術展や県の造形作品展、日本版画会展、校内短歌大会等、文化・芸術の秋らしい受賞者がたくさんいました。また、スポーツ少年団の受賞紹介もありました。

今月もたくさんの子供たちの頑張りが目に見えた集会となりました。